温暖化の影響をAMSRで読み解いてみよう

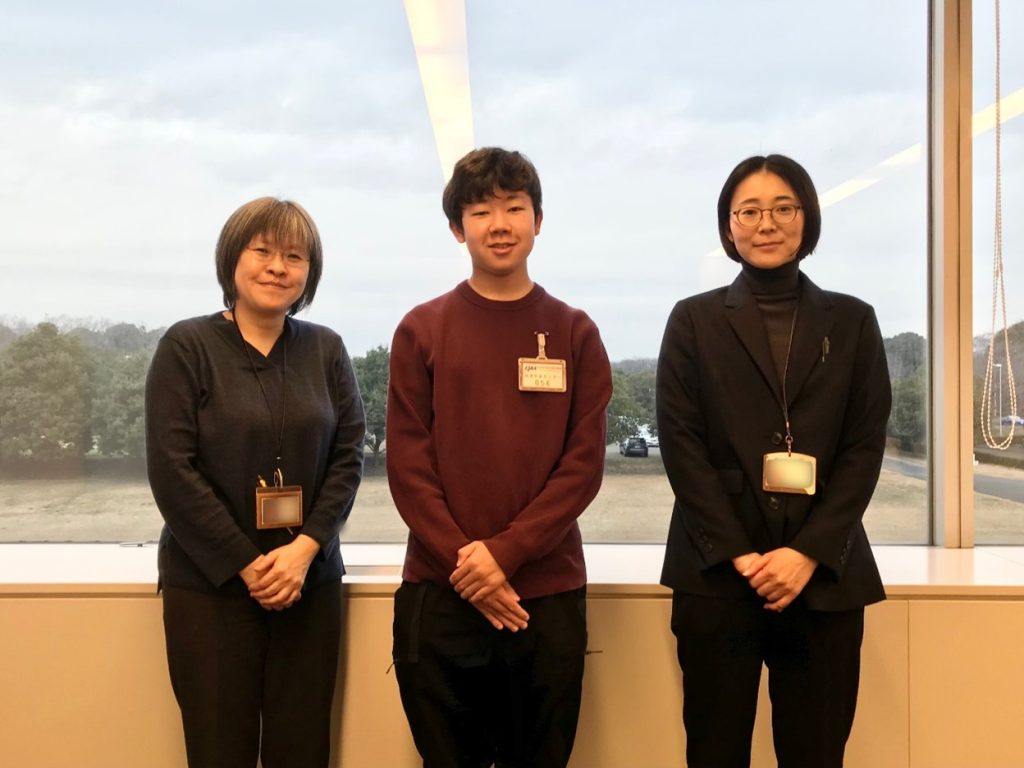

「2024年 衛星画像を使った自由研究の募集」で、優秀賞を受賞された大泉 柊(おおいずみ しゅう)さんに、お話をお聞きしました。インタビュアーはJAXAで高性能マイクロ波放射計AMSR(アムサー)シリーズのデータを使った研究開発をしている可知 美佐子 研究領域主幹と吉澤 枝里 研究開発員です。

大泉さんの自由研究のタイトルは「平塚から消えたアカウミガメ」です。AMSR地球環境ビューア(以下、AMSR Viewer)を用いて、海面水温と ウミガメの産卵数との関係性について考察されています。

インタビューを行った日 2025年1月6日

参加者:

大泉 柊さん さいたま市立内谷中学校 中学2年生

可知 美佐子 第一宇宙技術部門地球観測研究センター 研究領域主幹

「しずく」(GCOM-W)や今後打上げ予定のGOSAT-GWに搭載されているマイクロ波放射計AMSRシリーズの観測データについて、水に関する物理量への変換(アルゴリズム開発)、品質評価(校正検証)、気候変動研究や社会での実利用(応用研究)などを外部機関とも協力しながら行っています。

https://www.eorc.jaxa.jp/AMSR/

吉澤 枝里 第一宇宙技術部門地球観測研究センター 研究開発員

海洋分野でのAMSRシリーズデータを使ったアルゴリズム開発や気候変動研究に取り組んでいます。

ウミガメとの出会い

可知:今回自由研究にご応募いただいたのは、海水浴に行ったときにウミガメを見たことがきっかけだそうですね。

大泉:はい、毎年夏に神奈川県湯河原町の海に行っています。2019年に行った際に、魚が泳いでいると思って近づいてみたら、ウミガメの赤ちゃんでした。

吉澤:湯河原にウミガメがいるのですね。

大泉:流れてきたのではないかと思います。バタバタしていてかわいかったです。

それ以降、毎年湯河原町を訪れる度にウミガメがいないか気になっているのですが、出会えていません。

元々、生き物の観察や宇宙に関することが好きだったのもあり、ウミガメの産卵数と海面水温の関係について調べてみようと思いました。

AMSR Viewerを使ってみて

吉澤:今回、AMSR Viewerを活用していただきましたが、操作は難しかったですか?

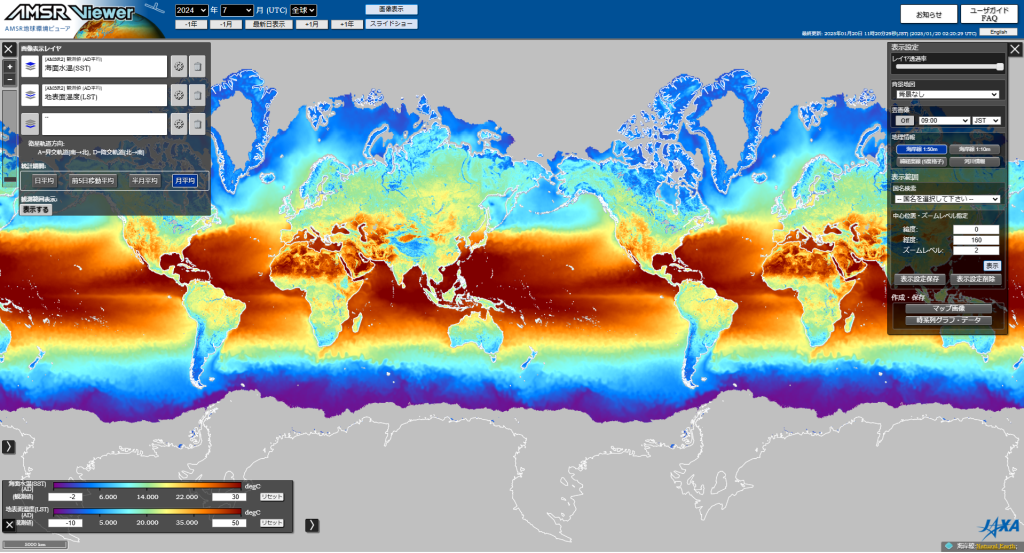

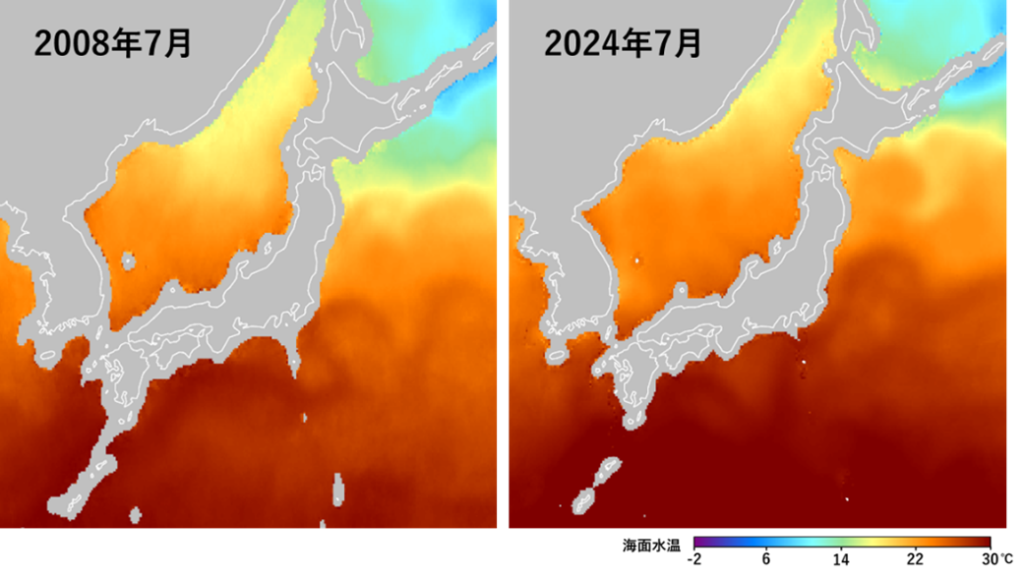

大泉:最初は平塚市など神奈川県周辺の海面水温を見ていたのですが、日本全体、特に北海道周辺を見ていると、以前は低い温度を示す青色だった所が、最近ではより高い温度を示す黄色や赤色に変わっていて、温暖化の様子がよく分かりました。また、時系列のグラフを表示させたり、指定した緯度・経度の月平均の海面水温が小数点単位で表示されたりするので、詳しくて使いやすいと思いました。

可知・吉澤:ありがとうございます。

(左:2008年7月平均、右:2024年7月平均)

吉澤:AMSR Viewerではまもなく極域に特化した画像も見られるようになります。(2025年1月8日より公開済)大泉さんが自由研究で利用されていた時はメルカトル図法の表示のみだったので、北極や南極は引き伸ばされて見づらいという問題がありました。今回、北極と南極を中心に投影したデータを見られるようになりましたので、是非使ってみてください。

可知:地球観測衛星は地球を周回する際に、日本や赤道の周りに比べると何度も北極や南極の周辺を通るため、極域の観測の頻度が高くなります。

吉澤:私も研究のために北極海に行った際に、船でたどり着くのに何日もかかってとても大変でした。地球観測衛星は毎日何回も観測してくれるので、研究者にとって有益なのです。

現場への出動

可知:衛星データを使っている人も現場に行くことがあるのですが、なぜだか分かりますか?

大泉:衛星のデータに誤差がないか確認しているのでしょうか?

可知:そうです。よく分かりますね。

吉澤:観測したデータを実際の温度などに変換するアルゴリズムを作っているのですが、そのアルゴリズムの検証やさらなる開発のためにも実際の現場に行くことが大切なのです。チームメンバーは、グリーンランドの氷床や、モンゴルの砂漠など様々な所へ観測に行っています。

衛星の寿命、今後の打上げ予定

大泉:人工衛星の寿命は何年ぐらいなのでしょうか?

可知:人工衛星は、部品毎の耐用年数と故障率などから設計寿命が決められています。

吉澤:水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)は設計寿命が5年ですが、2012年5月に打ち上がって、現在は12年以上動いています。「しずく」に搭載されている高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)が観測したデータはAMSR Viewerで使用されています。

可知:AMSR2は約2mの大きな丸いアンテナを1分間に40回転、1.5秒間に1回転させて観測しています。

大泉:めちゃくちゃ速いですね。

可知:そうなのです。それほど動いている機械は壊れやすいのですが、12年も動いているのです。

大泉:今後どのような人工衛星を打ち上げる予定ですか?

可知: 2025年度の前半にH-IIAロケットの最後の50号機で温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」という衛星が打ち上がる予定です。GOSAT-GWにはAMSR2の後継機であるAMSR3が搭載されます。

吉澤:AMSR2の先代であるAMSR-Eは、AMSR2が観測を開始する約10か月前に停止してしまったので、観測データが途切れている期間があります。今回、AMSR2とAMSR3が並行運用されることで、継続した観測データを提供していきたいです。

大泉:打上げが楽しみです。

砂浜の温度を調べてみたい

可知:自由研究の中で、「今度は砂浜の温度を調べたい」と書かれていましたね。

大泉:はい。ウミガメは孵化中の砂の温度で性別が決まり、29.5℃を境に高いと雌、低いと雄が生まれるそうなので、砂浜の温度がどうだったのかも見てみたいです。

可知:AMSR Viewerでは地表面温度のデータも見ることができるのですが、砂浜がある海岸線付近のデータは欠損してしまっています。陸と海では温度が異なり、海岸線付近では両方の影響が出てしまいます。このため、地表面温度の正確な測定ができず、欠損してしまうのです。衛星観測の空間解像度が粗いほど、欠損域は広くなってしまいます。

吉澤:JAXAはAMSR Viewer以外でも色々な衛星のデータを公開しています。気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)が観測したデータを用いたJASMES Image Analyzer(※2)であれば、AMSR2よりも解像度が細かく、海岸付近の欠損が少なくなるので、大泉さんが欲しい砂浜の温度のデータが見られると思います。

大泉:ありがとうございます。是非、調べてみたいと思います。

吉澤:研究目的にあわせて、衛星データも選んでみてください。

地表面温度を調べてみました

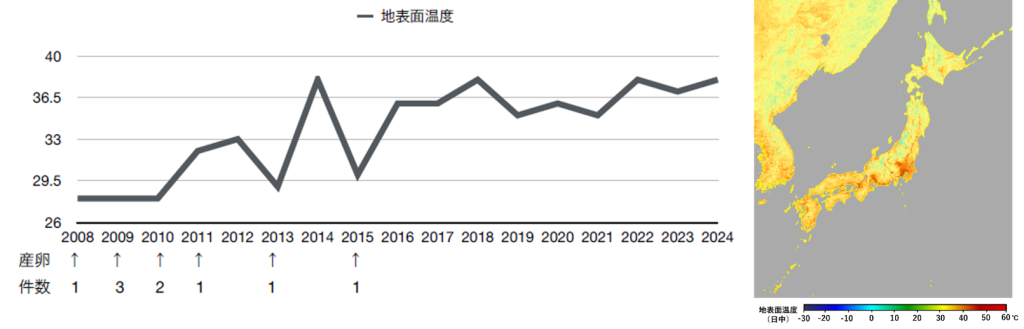

後日、大泉さんより地表面温度について調査された結果を、下記の考察と共に送っていただきました。

「JASMES Image Analyzerで地表面温度を調べて産卵件数と照らし合わせてみたところ、2011年を除いて30℃以下で産卵しているという驚きの結果になりました。このままだとアカウミガメの雌が増えて、絶滅してしまう可能性が高くなると思いました。」

右:JASMES Image Analyzerで表示した地表面温度(2024年7月平均)

大泉さんの自由研究は、AMSR Viewerを用いて、海面水温の変化とウミガメの産卵記録の関係を考察されています。自らの体験をきっかけに疑問を持ち、積極的に調査されている姿勢も素晴らしかったです。

AMSR Viewerでは、海面水温をはじめ、世界中の水に関する観測データを見ることができます。

※1:AMSR地球環境ビューア

AMSRシリーズが観測した降水量や海面水温などの水循環に関するデータを可視化できるサイトです。

赤道を中心に全球を表示する機能に加えて、2025年1月8日より、北極と南極をそれぞれ表示する機能が追加されました。

操作方法はこちら

※2:JASMES Image Analyzer

「しきさい」のSGLI他、複数の衛星のデータを元に気候変動に係るデータを可視化できるサイトです。

操作方法はこちら

2025.02.13 文:松﨑