土地被覆図の新たな分類の提案

「2024年 衛星画像を使った自由研究の募集」で、優秀賞を受賞された宮田 一寿(みやた かずとし)さんに、お話をお聞きしました。インタビュアーはJAXAで高解像度土地利用土地被覆図の作成に携わっている地球観測研究センターの平山 颯太 研究開発員です。

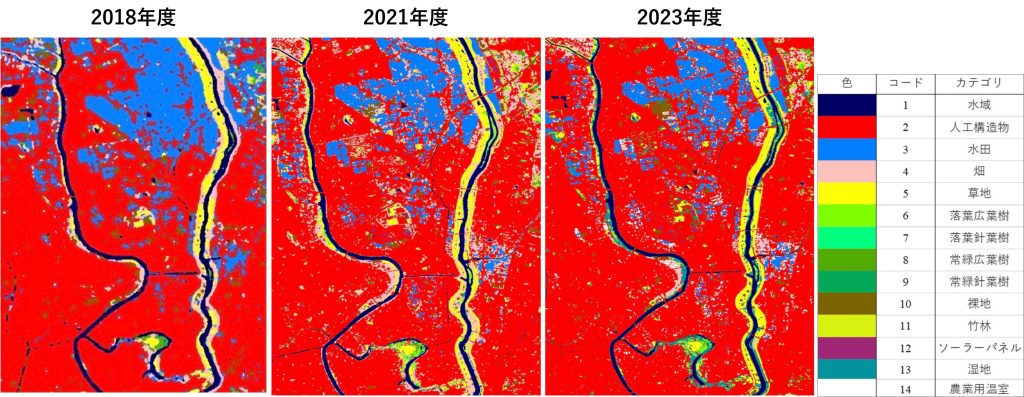

宮田さんの自由研究のタイトルは「私の街~過去、現在を学び未来を考える~」です。JAXA高解像度土地利用土地被覆図(※1)のデータを用いて、三郷市の過去からの移り変わりを分析されています。

宮田さんの作品はこちら

優秀作品一覧はこちら

インタビューを行った日 2024年12月20日

参加者:

宮田 一寿さん 三郷市立彦成中学3年生

平山 颯太 第一宇宙技術部門 地球観測研究センター 研究開発員

「だいち」(ALOS)シリーズ衛星データの品質評価(校正検証)や土地利用土地被覆分類図などの「だいち」(ALOS)シリーズ衛星のデータを活用した応用利用研究、新しい衛星ミッションの検討など、衛星データが人の役に立つように日々検討中。

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/jp/index_j.htm

宮田さん(左)、平山(右)

応募のきっかけ

平山:今回の自由研究はどのようなきっかけでご応募いただいたのでしょうか。

宮田:最近宇宙に興味を持ち始め、筑波宇宙センターなど首都圏のJAXA関連の施設を訪問しています。JAXAサテライトナビゲーターのX(@satellite_jaxa)の告知を見て面白そうだと思い、また夏休み・受験勉強の息抜きとして応募してみました。

平山:今回、JAXA高解像度土地利用土地被覆図(以下、土地被覆図)を使っていただきましたが、これまで衛星データに触れたことはありましたか?

宮田:初めてです。埼玉県三郷市出身なので、せっかくなら三郷市に関連したものを研究してみようと思い、土地被覆図なら三郷市の状況がよくわかるのではないかと考え、選びました。

平山:ありがとうございます。作成者としては嬉しいですね。 この土地被覆図は10mという高い分解能(※2)で整備しているので、三郷市を細かく見る場合に適しているのではないかと思います。宮田さんが研究で触れている橋も土地被覆図から判読することができると思います。

土地被覆図を使ってみて大変だったこと

平山:土地被覆図を使ってみて、何が大変でしたか?

宮田:日本全国の衛星画像から三郷市が映っている画像を探すのが一番大変でした。 ファイルを開いたら海しかない画像が出てくることもありましたが、結果的になんとか川の形で見つけることができました。

土地被覆図の新しい分類の提案

平山:土地被覆図での分類は現在、水域(川、池、湖、海)、人工構造物(建物、道路、護岸等)、水田、畑(水田・農業用温室以外)、草地、落葉広葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹、常緑針葉樹、裸地、竹林、ソーラーパネル、湿地、農業用温室と14種類あるのですが、他にこういった分類があったほうがいいとかはありますか?

宮田:三郷市には大きなジャンクションがあるのですが、高速道路が分類されるといいかもしれません。

高速道路が分かれば、インターの近くは建物が多いけれど、一般道路の周りは畑や森林が多いなど、高速道路が影響している都市や街の範囲についても分かりそうな気がします。

平山:いいですね。その考えは今までなかったです。おまけにジャンクションは上から見ていると面白い形をしているのでインパクトがありそうですね。ソーラーパネルの分類を出した時は分かりやすくインパクトがあって好評だったので、検討したいと思います。

宮田:また三郷市は、線路によって境界線が引かれているのかと思うくらい、線路を境に街が分断され、発展度が異なるのが面白いので、線路も分類されていたらいいかもしれないです。

平山:近年はどちらかというと、生物多様性等の観点で新しいカテゴリを追加・検討し作成してきましたが、高速道路や線路の分類も、経済活動や街の発展など都市計画での需要があると思うので、早速チームメンバーに提案してみたいと思います。

土地被覆図の更新頻度について

宮田:土地被覆図はどれくらいの頻度で更新しているのでしょうか?

平山:以前は2-3年に1度ぐらいのペースで出していましたが、昨年度からは、1年に1回のペースで公開することを目標にしています。公開している以上、高い精度のものを出さないといけなくて、そこには研究要素が多く、検証にも時間がかかっていました。ですが、最近の研究でどんどん効率よく土地被覆図を作れるようになってきたのと、土地被覆図の基となる衛星データが揃ってきたのもあり、1年に1回の更新を頑張ろうとしているところです。

補足すると、宮田さんに使っていただいた土地被覆図の中には2014~2016年、2018~2020年と数年間の衛星データから作られたものがあります。これは、天候の影響などで衛星データに抜けがあり、1年のデータだけでは日本全国を埋められなかったためです。最新の2022年の土地被覆図では観測データが十分にあったのもそうですが、データの欠損が多少あっても分類できるシステムができたため、ほぼ1年間のデータで作って公開できました。また分類精度も全国で96%と、かなり高い精度で作られています。

また、新しく湿地というカテゴリが追加され、河川敷などの分類精度が飛躍的に向上して、これによってようやく生態系の研究者の方々に使ってもらえるデータに近づいたのではないかと、思っています。植生関係の分類を更に細かくして、更に分類精度を上げないといけない課題はありつつも、現時点でも特定外来生物のマッピングなど面白い研究もあって、色んなベースマップとして使っていただいています。 今後も土地被覆図を更新していくので、定期的に見て、また研究に使ってもらえると嬉しいです。

宮田さんの自由研究では、複数の時期の土地被覆図データを比較して、三郷市の土地利用の変化を分析されています。また現地調査を行った結果も合わせることで、深みのある考察に繋がっています。

JAXA高解像度土地利用土地被覆図では、衛星が観測したデータを活用して、土地の使い方や変化を見ることができます。

※1:JAXA高解像度土地利用土地被覆図

衛星が観測したデータを基に、どのように土地が利用されているかを分類したデータです。日本とベトナムのデータを公開中です。

操作方法はこちら

※2:分解能

画像の1ピクセルが地表面の何mに相当するかを表しています。10m分解能は、画像の1ピクセルが10m×10mに相当します。

2025.02.13 文:松﨑